外壁の色分けで失敗しないための配色術をご紹介!

2025年07月04日(金)

家の顔とも言える外壁。

その色選びは、住まいの印象を大きく左右する重要な要素です。

理想の外観を実現するためには、単なる好みだけでなく、様々な要素を考慮する必要があります。

色選びに迷っている、失敗したくない人のために、今回は、配色や色選びのポイントを分かりやすく解説します。

外壁の色選びの鉄則

同系色を使った配色

同系色とは、色相環上で隣り合う色のことです。

例えば、青と水色、緑と黄緑など。

同系色を使うことで、落ち着いた、統一感のある外観に仕上がります。

色の濃淡を調整することで、奥行きも演出できます。

比率は、ベースカラーを多く、アクセントカラーを少量にするのが一般的です。

6:4や7:3といった比率を参考にすると良いでしょう。

セパレーションカラーの活用

同系色だけでは物足りない、メリハリが欲しい場合は、セパレーションカラーを取り入れるのも有効です。

セパレーションカラーとは、2色の間に異なる色を挟んで、それぞれの色の境界を明確にする手法です。

黒やネイビーなどの低彩度の色がよく使われます。

例えば、白とベージュの外壁に、ネイビーのラインを入れることで、より洗練された印象になります。

色数の制限と効果

外壁の色は、多くても3色程度に絞り込むのがおすすめです。

色が多すぎると、まとまりのない、ゴチャゴチャした印象になりがちです。

ベースカラー、メインカラー、アクセントカラーの3色で構成することで、バランスの良い仕上がりを目指しましょう。

ベースカラーは全体の70%以上を占め、建物の基調となる色です。

色の心理効果を理解する

色は、私たちの心理や感情に影響を与えます。

白は清潔感、ベージュは温かさ、青は落ち着き、緑は自然を感じさせます。

これらの心理効果を理解して色を選ぶことで、住まいの雰囲気をより豊かにすることができます。

例えば、リラックスしたいなら緑や青、明るく開放的な空間を作りたいなら白や黄色が良いでしょう。

地域性とトレンドを考慮する

地域性やトレンドも考慮しましょう。

海沿いの地域では、青や白などの爽やかな色が好まれる傾向があります。

一方、山間部では、自然に溶け込むようなアースカラーが人気です。

また、近年のトレンドとして、自然素材をイメージしたアースカラーや、グレーなどの落ち着いた色が挙げられます。

ただし、流行にとらわれすぎず、自分の好みや建物のデザインとの調和を優先しましょう。

外壁の色分けパターンと配色

上下の色分けパターン

1階と2階で色を変える上下の色分けは、最も一般的なパターンです。

一般的には、下階に濃い色、上階に明るい色を使用することで、重厚感と開放感を両立できます。

しかし、必ずしもこのルールに従う必要はありません。

建物のデザインや全体のバランスを考えて、最適な組み合わせを選びましょう。

左右の色分けパターン

左右で色を変えるパターンは、建物のデザインにメリハリを与え、スタイリッシュな印象を与えます。

左右非対称のデザインの建物によく似合います。

ただし、サッシやドアなどの他の建具との色との調和にも注意しましょう。

部分的な色分けパターン

出窓やベランダ、玄関など、部分的に色を変えることで、アクセントを加えることができます。

全体の印象を大きく変えることができるので、効果的に使いたい手法です。

例えば、白を基調とした外壁に、濃い色の出窓を設けることで、立体感と個性を演出できます。

外壁の素材との調和

外壁の素材によっても、似合う色が異なります。

例えば、木造住宅には、自然素材の色合いが合うでしょう。

レンガ調の外壁には、落ち着いた色味が似合います。

素材の質感を生かすような色選びを心がけましょう。

屋根や窓の色とのバランス

外壁の色を選ぶ際には、屋根や窓の色とのバランスも重要です。

全体の色合いが調和するように、色選びを検討しましょう。

例えば、屋根が濃い色の場合は、外壁は明るめの色にすることで、バランスを取ることができます。

まとめ

外壁の色分けは、家の印象を大きく変える重要な要素です。

同系色やセパレーションカラーの活用、色数の制限、色の心理効果、地域性やトレンドを考慮することで、失敗のない色選びを実現できます。

上下、左右、部分的な色分けなど、様々なパターンがあり、外壁の素材や屋根、窓の色とのバランスも重要です。

この記事で紹介したポイントを参考に、最適な外壁の色を見つけ、理想のマイホームを実現してください。

人気記事

まだデータがありません。

カテゴリー

カテゴリーはありません

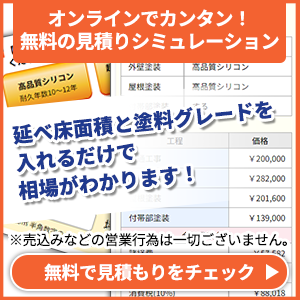

お問い合わせはお気軽に!

ご都合にあわせてお問い合わせ方法をお選びください。

[

ピックアップ

]

0120-93-2291

0120-93-2291